疲れやすい、慢性的な頭痛がある、集中できない――日常生活の質を低下させるこうした症状の原因は、もしかすると鉄分の不足かもしれません。鉄分には、生命維持に欠かせない酸素を体の隅々まで運ぶ役割があり、鉄分不足は酸素不足に直結するためです。

しかし、鉄分は、代謝とともに毎日少しずつ失われていきます。では、身体の鉄分を保持するにはどうすればいいのか解説していきます!

鉄分とは、体に不可欠なミネラルのひとつ

鉄分は体に不可欠なミネラルのひとつで、成人の体には3~5gの鉄分が存在しています。

そのうちの70%は、ヘモグロビンとして赤血球中に存在する「機能鉄」です。機能鉄に含まれない残り30%は、機能鉄が不足したときに使われる「貯蔵鉄」として、肝臓や骨髄、筋肉などにストックされています。

ヘモグロビンは、鉄分(ヘム)とたんぱく質(グロビン)が結合してできており、酸素と結合して全身に運ばれます。酸素を運搬した後の鉄分は、少量が排泄されて失われますが、それ以外は再利用されます。

鉄分が不足するとヘモグロビンを作ることができません。そのため、ヘモグロビン濃度が低下して鉄欠乏性貧血になる可能性があり、酸素不足で頭痛がしたり、疲れやすくなったりします。

食事から摂取するべき鉄分の量は?

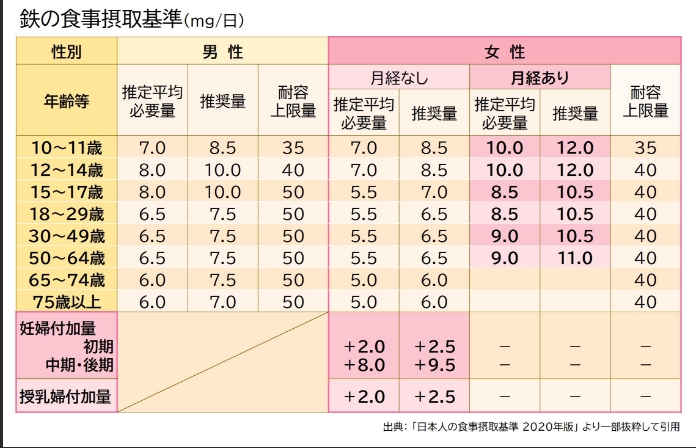

鉄分は、体の代謝によって、成人男性で約1.0mg、女性で約0.8mgが毎日損失しています。月経がある女性は1日あたり、さらに約0.5mgが失われています。

鉄分摂取量の目安表 出典:厚生労働省「 日本人の食事摂取基準 」(2020年版)

鉄分が不足することによる影響

鉄分が不足すると、ヘモグロビンを作る機能鉄が不足し、ヘモグロビンの濃度が下がり貧血状態になります。しかし、しばらくは貯蔵鉄が使われるため、この時点で体に顕著な不調が起きる可能性は低く、血液検査をしてもヘモグロビン値に異常は見られないことがほとんどです。貯蔵鉄が枯渇するまで、鉄分不足は静かに進行していきます。

やがて貯蔵鉄を使い果たすと、ヘモグロビン値が低下して鉄欠乏症のサインがようやく表れ始め、最終的に鉄欠乏性貧血になります。

貧血は、葉酸やビタミンB12の不足、および慢性感染症など、ほかの因子によっても引き起こされますが、最も多いのは鉄欠乏性貧血です。鉄欠乏性貧血が起きると酸素も不足するため、「体に力が入らない」「すぐに疲れる」「胃腸の調子が悪い」といった症状が出たり、運動機能が低下したりします。

ヘム鉄を多く含む食品

肉や魚に多く含まれるヘム鉄ですが、その中でどの食品の含有量が多いのか比較していきましょう。

| 食品 | 量 | 鉄の含有量 |

| 豚肉レバー | 100g | 13mg |

| 鶏肉レバー | 100g | 9.0mg |

| 牛肉レバー | 100g | 4.0mg |

| カツオ | 100g | 1.9mg |

| かたくちいわし | 100g | 1.7mg |

| 卵 | 100g | 1.8 |

| あさり | 100g | 3.8mg |

ヘム鉄を摂るなら基本的にはレバーがおすすめですが、同じものばかり食べるとその他の栄養が偏るので卵や魚介類も摂るようにしましょう。

相性の良い成分・悪い成分

鉄を含むミネラルは吸収効率が悪い上に、汗や尿などの水分から排出されやすい栄養素です。できる限り吸収効率を高めるために知っておくべき相性の良い成分と悪い成分を紹介していきます。

相性の良い成分①ビタミンC

ビタミンCは鉄と合わせて摂取することで吸収効率を高めます。野菜や果物に多く含まれますが、熱により変性しやすいので、マルチビタミンなどのサプリメントから摂取するのもオススメです。

相性の良い成分②クエン酸・リンゴ酸

クエン酸やリンゴ酸はミネラルを包みこんで吸収しやすい状態へと変える働きがあるため、鉄と一緒に取ることで吸収率を高めます。クエン酸は柑橘系、リンゴ酸はリンゴ以外にもぶどうやバナナにも含まれています。

相性の良い成分③タンパク質

タンパク質は鉄と結びつくことで、腸からの吸収効率を高める働きがあります。また、赤血球の材料にもなるので、貧血予防にも効果的です。

相性の悪い成分①カフェイン

カフェインは鉄分を含むミネラルの吸収を阻害する作用があります。さらに利尿作用があるので体内のミネラルの排出も促します。

むくみの改善や眠気を覚ます目的でカフェインを摂るのは良いですが、鉄分を摂取したい時は控えましょう。

相性の悪い成分②タンニン

コーヒーや緑茶に含まれるタンニンは、鉄の吸収効率を下げる成分と言われています。食事からの鉄分の摂取を中心にする場合は、コーヒーや緑茶ではなく水などタンニンを含まない飲み物を選択しましょう。

サプリメントからとる

鉄分は吸収率が低いため、食事からとる量を意識的に増やしても過剰摂取になることはほぼありません。食事だけで鉄分を摂取するのが難しいときは、サプリメントで補う方法もあります。

ただし、過剰摂取にならないように注意しましょう。とりすぎた鉄分は、腸管上皮細胞内に貯蔵され、やがて消化管へ排出されます。これが続くことで、組織に蓄積される鉄分が増え、慢性疾患の発症が促進されます。